Проявления моторной алалии

Начальные признаки алалии можно заметить еще на первом году жизни ребенка. Но родители не придают этому значения. Это более поздние этапы гуления, лепета, ребенок не стремится к общению с родителями, не реагирует на их появление. У него снижена познавательная активность. При таких проявлениях стоит обратиться за консультацией к специалисту, который точно определит нарушение это или нет, даст рекомендации по развитию речи.

Чаще всего родители начинают беспокоиться на втором году жизни ребенка. В этот период в речи малыша появляются первые слова, которые он складывает во фразы, начинает формироваться фонематическая система, свойственная родному языку. И если ваш малыш не заговорил к 1,5-2 годам − нужна логопедическая помощь. Чем раньше начнете лечить ребенка, тем эффективнее и благоприятнее будет прогноз на выход из алалии. Не нужно слушать народное мнение, что это нормально, когда первые слова появляются к трем годам − оно неправильное.

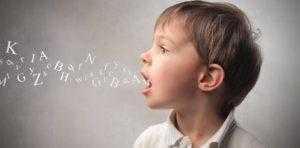

В характеристике детей с моторной алалией отмечают сформированность произносительных возможностей, но они не умеют ими пользоваться. Они не могут выбрать подходящий звук для оформления высказывания. Поэтому в их речи присутствуют замены одних фонем на другие, трудности в произвольном повторении звуков и слов. При этом иногда малыш может произносить звуки правильно, только непроизвольно.

У алаликов голос тихий и невыразительный, а его первые слова долгое время похожи на лепет, часто в них опущены слоги. Фразовая речь является таковой из-за ритмического рисунка, а слоговая структура слов искажена, особенно у длинных слов. Дети с этим дефектом долгое время произносят только ударный слог.

У малышей с моторной алалией в пассивном словаре имеется большое количество слов, и они прекрасно понимают речь окружающих. Но в активной речи они используют их гораздо в меньшем объеме. Характерная особенность − существительных в пассивном словаре больше, чем глагольной лексики. Ребенок заменяет в речи одни слова на другие, которые входят в одну тематическую группу (например, вместо стола − стул и т. д.). Иногда малыш может соединять слоги из разных слов, поэтому окружающим бывает трудно понять, о чем он говорит.

Имеются нарушения грамматического строя. Во фразах и предложениях малыш неправильно согласовывает слова, опускает предлоги. Чтобы общаться с окружающими, дети с моторной алалией используют жесты и мимику.

Они неуклюжи, с трудом усваивают новые моторные навыки, особенно связанные с пальчиковой моторикой. Особенно заметны нарушения в работе артикуляционного аппарата: трудности в движении губ, языка, что является одной из причин неправильного звукопроизношения.

Часто у детей с этим нарушением отмечается нежелание общаться с другими людьми, потому что им нужно прикладывать для общения больше усилий, чем другим. Некоторые понимают, что их речь отличается от речи окружающих, и стесняются этой особенности

У алаликов неравномерно формируется внимание, память и мышление

Некоторые малыши отличаются заторможенностью, неловкостью, а другая группа − расторможенностью и гиперактивностью. Они с трудом адаптируются к новым условиям, не понимают правил игры. Поэтому алалики замкнуты, с трудом идут на контакт.

Некоторые специалисты ставят нарушение «моторная алалия» практически всем неговорящим детям. Но родители должны понимать, что нужна не только консультация логопеда, но и невролога, чтобы точнее определить специфику нарушения.

Первый этап – однословное предложение

Если ребенок не имеет практически никакой речи, задача логопеда на первых занятиях – вызвать желание подражать взрослому, любые голосовые реакции.

Если малыш с трудом понимает обращенную к нему речь, преподаватель работает еще и над развитием ее понимания.

Детям показывают и называют:

- Их игрушки.

- Части тела.

- Предметы обихода.

- Распространенные явления окружающей жизни (вода, солнце, дом, самолет).

- Действия, которые выполняют он и его близкие.

Все эти слова логопед повторяет многократно, показывая картинки, предметы или действия.

Нужно, чтобы в речи взрослых было как можно меньше отвлеченных слов и как можно больше конкретных значений.

Параллельно с этой работой логопед создает условия для того, чтобы ребенку захотелось ему подражать

Неважно, в какой форме он будет произносить слова, выражать свои желания, называть предметы или действия — главное, что появилась потребность подражать словам взрослого

Грубейшая ошибка на этом этапе – разучивание правильного произношения слов или, что еще хуже – постановка звуков.

Дети нюхают цветы (ах), показывают, как плачет девочка (уа-уа), падает игрушка (бух), плачет мышка (и-и-и), и стонет мишка с больным зубом (н-н-н). Творческий педагог имеет в своем арсенале огромное множество логоритмических упражнений с возможностью договаривания детьми отдельных слогов или слов. «Мы пришли и сели, играем на трубе, подудим в свою трубу» (Дети: ту-ту-ту, ду-ду-ду).

У малышей вызывают доступные их произношению имена близких (ба, дя, ля), просьбы (на, дай), подражания крикам животных (пи-пи, ко-ко, мяу, ав-ав), звучанию музыкальных игрушек (бум-бум, ля-ля, динь-динь), шумам и стукам (бух, ап), междометиям (ай, ой, ох).

К окончанию этого этапа дети наращивают свой пассивный словарь, активно подражают взрослому, который их пока не поправляет.

Симптомы сенсорной алалии

Сенсорный алалик — вовсе не молчун. У детей присутствует активная — иногда даже чрезмерно — экспрессивная речь. Однако при этом они абсолютно не критичны к своим высказываниям, не понимая сами, что именно они говорят.

Характерные особенности сенсорной алалии:

- Неосмысленное повторение часто слышимых фраз — эхолалия. Ребенок может настойчиво повторять рекламные слоганы, слова героев мультфильмов и т. д. Иногда речь может казаться осмысленной, в том случае, если ребенок вместе ответа повторяет последнее услышанное слово. Но стоит изменить фразу, и результата уже не будет.

- Частое смешение слов, слогов и фраз, использование выдуманных слов — так называемая логорея — еще один характерный симптом сенсорной алалии.

- Слух при этом в большей части случаев (порядка 70%) остается сохранным. Однако отмечается неустойчивость слухового внимания. Кроме того, многие алалики страдают гиперакузией — повышенной чувствительностью к некоторым звукам.

- Фонематическое восприятие речи нарушено. То есть у ребенка «не работает» цепочка, по которой слуховое возбуждение передается в структуры мозга, связанные в речью.

- Присутствуют и некоторые нарушения памяти. Для того, чтобы запомнить слово или фразу, алалику требуется довольно много повторений.

Итак, речь при сенсорной алалии отсутствует не потому, что у ребенка имеются нарушения слухового или речевого, артикуляционного аппаратов, а в связи с невозможностью образовать связь между звучанием слова и предметом.

Клиническая картина и особенности поведения детей с алалией

Наблюдаются алалии различной степени: от легких нарушений речи до тяжелых, когда ребенок не говорит до 10 — 12 лет или, несмотря на длительное обучение, его речь ограничена скудным словарным запасом, сохраняясь на уровне элементарной аграмматичной речи.

При моторной алалии ребёнок может иметь объёмный пассивный словарь, но затрудняется в назывании даже хорошо знакомых слов. Дети не могут повторить за взрослым даже простых слов, имея при этом развитый артикуляционный аппарат. В словах они переставляют и заменяют слоги, опускают звуки. Эти замены не стойки, в одних обстоятельствах дети осуществляют замену слогов, в других — замену звуков в одном и том же слове. Особенно трудно им произносить слова, выражающие абстрактные понятия, и слова-обобщения. Дети с алалией осознают свой недостаток. Ребёнок с высоким интеллектом более критично относится к своей речи, общаясь с окружающими он заменяет слова мимикой и жестами. При завышенных требованиях родителей к произношению, при попытках логопеда «ставить» звуки, при том, что окружающие не понимают его, он проявляет негативизм.

Сенсорная алалия проявляется в недостаточном понимании обращенной речи и грубом нарушении фонетической ее стороны с отсутствием дифференциации звуков. У детей затруднено и задержано в развитии соотнесение между предметом и словом: они не понимают речь окружающих, в силу чего и экспрессивная речь крайне ограничена

Дети искажают слова, смешивают сходные по произношению звуки, не прислушиваются к речи окружающих, могут не откликаться на зов, но одновременно реагировать на отвлеченные шумы, отмечаются эхолалии; резко нарушено слуховое внимание, хотя тембр речи и интонации не изменены. В психическом состоянии отмечаются признаки органического поражения головного мозга — нередко в сочетании с интеллектуальным недоразвитием в широком диапазоне (от легких парциальных задержек развития до олигофрении)

С возрастом требуется всё большая автоматизация речи, и афферентная моторная алалия у детей только увеличивает проблемы малыша. У детей, страдающих от этой патологии, диагностируются нарушения внимания, памяти, мышления, анализа и синтеза слов и явлений, эмоций, воли, поведения.

Симптоматика алалии исключает уравновешенное поведение — оно нечасто встречается у детей с этим речевым нарушением, обычно они или заторможены или слишком возбуждены. У большинства детей страдает мелкая и крупная моторика, они неуклюжи, движения расторможены или замедлены.

Алалия: виды и симптомы

Выделяют следующие виды алалии:

- Моторная алалия (экспрессивная)

- Сенсорная алалия (импрессивная)

- Смешанный тип (сенсомоторная алалия или моторносенсорная)

Такая классификация алалии введена В.А.Ковшиковым, известным российским логопедом, который занимался глубоким изучением речевых нарушений у детей.

Характерная черта алалии — недоразвитая речь, когда ребенок произносит только звуки или слоги, первые или последние в слове.

Характерная черта алалии — недоразвитая речь, когда ребенок произносит только звуки или слоги, первые или последние в слове.

Моторная

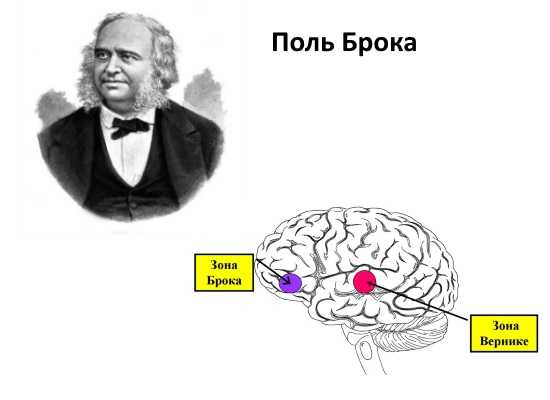

Моторная алалия возникает при нарушении связи мозговых речевых центров (Брока и Верника) с органами речевого аппарата. Многие дети, имеющие данный диагноз не овладевают языком вплоть до поступления в школу.

Причины:

- Внутриутробное органическое поражение головного мозга

- Множественные повреждения обоих полушарий головного мозга.

Механизмы моторной алалии еще до конца не изучены. Специалисты отмечают, что в основе моторной алалии лежат органические поражения мозга. Однако одни говорят, что в основе нарушения лежит патология моторики, а другие что нарушения психических процессов.

Признаки нарушения:

- Аграмматизм (неправильное построение предложений, неверное использование форм и падежей слов)

- Расстройства поиска слов

- Нарушение слоговой структуры слов

Если у ребенка моторная алалия он может научиться разговаривать, но так и не научиться писать.

Важные критерии диагностики алалии у детей:

- Замедленный темп усвоения языка

- Патологическое развитие языка

- Сохранность слуха

- Понимание обращенной речи

Важно отметить, что часто моторная алалия сочетается с сильно выраженными неврологическими и психопатологическими нарушениями. (Дети, страдающие от аутизма, олигофрении часто имеют речевые патологии)

Сенсорная

Характерным признаком сенсорной алалии является эхолалия, когда ребенок бессмысленно повторяет обращенную к нему речь взрослого.

Характерным признаком сенсорной алалии является эхолалия, когда ребенок бессмысленно повторяет обращенную к нему речь взрослого.

Сенсорная алалия – речевое недоразвитие, характеризующиеся нарушением понимания речи. Оно связано повреждением левой верхней височной извилины головного мозга, так называемого центра Верника.

При сенсорной алалии у ребенка нарушается фонематический слух и, как следствие, восприятие речи. Ребенок не понимает обращенную к нему речь и поэтому не говорит.

Признаки нарушения:

- Навязчивое и бессмысленное произнесение звуков и их сочетаний (персеверация).

- Неосознанное повторение чужих слов (эхолалия).

- Объединение нескольких слов в единое слово (контаминация).

Коррекция сенсорной алалии

Занятия по коррекции этого состояния строятся в зависимости от его тяжести. Грубая форма алалии, возникшая в результате значительного поражения участков мозга, ребенок совсем не способен анализировать звуки и, соответственно, понимать окружающую речь. Более легкое состояние позволяет детям осознавать отдельные слова, но не вычленять их в фразовой речи или, наоборот, воспринимать ситуативно запомнившиеся предложения и не понимать слова, использующиеся самостоятельно.

Для коррекции сенсорной алалии логопед должен провести обследование, чтобы правильно определить тяжесть состояния и построить план занятий, включающий нужные упражнения и задания.

Грубые формы этого состояния могут приводить к вторичным нарушениям психики и интеллектуального развития, поэтому важно найти специалиста, который поможет формированию речи ребенка

Моторная алалия у ребенка

Моторная алалия у детей

Патология появляется из-за недоразвития области Брока. Такое название получила часть коры головного мозга, отвечающая за воспроизведение речи. При этой форме заболевания у ребенка наблюдается слабое развитие моторики.

Явление выражается в следующем:

У ребенка нарушена артикуляция. Пациент с трудом произносит согласные звуки путем работы языка, губ и зубов, также опускания нужного количества воздуха.

Пациент не может выполнять действия, которые связаны с манипуляциями с мелкими предметами. Так, у таких детей наблюдается проблема с зашнуровыванием ботинок или застегиванием пуговиц на одежде. Всё это приводит к тому, что человек, страдающий патологией, не может самостоятельно себя обслуживать.

Присутствует проблема и с совершением других движений. Пациент не может сохранять равновесие, когда двигается по бревну или прыгает на одной ноге

Такой ребёнок не ощущает ритм во время танца.

Наблюдается проблема с концентрацией и вниманием. Ребёнку трудно на чём-либо сосредоточиться

Он не может понять грамматических особенностей языка. Пациент путает единственное число с множественным. Он не различает падежи и неправильно произносит окончания слов. Словарный запас ребенка очень ограничен.

В случае развития этой разновидности заболевания, ребёнок хорошо понимает речь, обращенную к нему. Однако пациентам трудно запомнить нужную последовательность звуков и воспроизвести их. В зависимости от сложности патологии, ребенок может не разговаривать до 5-10 лет. Если лечение отсутствует, болезнь может прогрессировать.

Речь младенцев с алалией первой ступени совершенно непонятна обычному слушателю, например, «ба» означает, что чашка упала. Чтобы понять высказывания ребенка, необходимо учитывать конкретную ситуацию, его жесты и мимику. Часто дети с этой патологией не могут выразить свои чувства с помощью слов, чтобы указать, что ему нужно.

Второй этап развития речи характеризуется появлением способности выражать в более понятной для окружающей среды форме некоторые наблюдения, например, «татья кутил сяк», что означает: «папа купил мяч».

Дети с третьей стадией развития речи используют более подробные фразы, содержащие лексические и грамматические ошибки. Особенностью этой формы алалии является понимание детьми речи, обращенной к ним. Они могут выбрать желаемую картинку с объектом или живым существом, которую родитель просит показать. Больные дети понимают только лексическое значение слова и не способны воспринимать их окончания, предлоги и приставки.

В связи с адекватным реагированием детей на призывы взрослых, выполнением простых инструкций существует опасность пропустить и запустить заболевание. Ведь родители считают, что когда их ребенок все понимает, но не говорит, то ему просто лень.

Диагностика двигательной формы алалии основана на работе с ребенком при выявлении его речевого потенциала. С целью уточнения и дополнения диагноза применяют электроэнцефалограмму. Исследования слуховых и интеллектуальных способностей ребенка также проводятся.

Моторная алалия у детей, ее прогноз зависит от своевременности постановки диагноза, степени тяжести болезни

Коррекция алалии направлена, прежде всего, на развитие механизмов речевой деятельности, создание речевой базы у ребенка, которая в дальнейшем позволит спонтанно развиваться и формировать речь. На всех этапах коррекции значительное внимание следует уделять формированию у ребенка знаний об окружающей среде в соответствии с его возрастом

Почему нужно начинать занятия как можно раньше?

Возраст от рождения до 5 лет – сензитивный (наиболее благоприятный) период для исправления речевых нарушений. Дело в том, что именно в раннем и дошкольном возрасте происходит интенсивное формирование мозга, развитие его функций.

Ученые-физиологи считают, что тренировать функции центральной нервной системы нужно тогда, когда они формируются естественным путем. Так они легче поддаются тренировке. А без соответствующей поддержки развитие этих функций может остановиться и вообще прекратиться.

Связью речи и функций мозга занимался известный русский физиолог И.П. Павлов: «Механизмы речи связаны с деятельностью мозга, иерархической по своему строению. Каждое из звеньев которой вносит свой специфический вклад в характер речевой деятельности».

Его исследования продолжили такие нейрофизиологи с мировым именем, как А.Р. Лурия, Н.А. Бернштейн, П.К. Анохин.

Классик российской психологии Л.С.Выготский показал, что «…первоначально планирующая речь является внешней по своей форме, а потом переходит во внутренний план, становясь внутренней речью».

Особенности моторной алалии

При этой форме нарушена произносительная сторона речи (экспрессивная) из-за органического поражения речевых участков коры головного мозга, а именно зоны Брока. Из-за этого нарушен процесс формирования высказываний, при этом понимание речи остается сохранным. Причины возникновения моторной алалии разнообразны, практически все они обусловлены тяжелым течением беременности, внутриутробными патологиями и болезнями, влияющими на формирование структур головного мозга, родовыми и послеродовыми травмами.

Нарушается программа движений вследствие изменения работы речевого центра головного мозга. Но, кроме перечисленных причин, моторная алалия (как и сенсорная) может быть симптомом более серьезных нарушений:

- Задержка развития − ребенок медленнее развивается умственно. Он затрудняется с выполнением несложных заданий, ему трудно составлять предложения, потому что для этого нужно приложить умственные усилия, а из-за задержки развития малышу трудно это сделать.

- Аутизм − одно из наименее изученных и сложных нарушений. В этом случае у малыша просто нет потребности во взаимодействии с окружающим миром − ему комфортно в своем. У некоторых детей речь отсутствует вплоть до школьного возраста, другие используют речь только в быту.

При этих вариантах алалия является признаком более сложных нарушений. Обычно этот дефект обусловлен несколькими причинами, поэтому и коррекционная работа должна быть комплексная.

Нарушения чтения и письма

Дисграфия

Коррекция дисграфии

Логопедическая работа по коррекции дисграфии выстраивается с учетом механизмов и формы нарушения письменной речи. Общие подходы к преодолению дисграфии предполагают восполнение пробелов в звукопроизношении и фонематических процессах; обогащение словаря и формирование грамматической стороны речи; развитие связной речи

Важное значение в структуре логопедических занятий по коррекции дисграфии занимает развитие аналитико-синтетической деятельности, слухового и пространственного восприятия, памяти, мышления, двигательной сферы. Полученные навыки устной речи закрепляются с помощью письменных упражнений

По основному заболеванию лицам с дисграфией и аграфией могут назначаться курсы медикаментозной терапии и реабилитационного лечения (физиотерапия, массаж, ЛФК, гидротерапия).

Прогноз и профилактика дисграфии

Для преодоления дисграфии требуется слаженная работа логопеда, педагога, невролога, ребенка и его родителей (или взрослого пациента). Поскольку нарушения письма самостоятельно не исчезают в процессе школьного обучения, дети с дисграфией должны получать логопедическую помощь на школьном логопункте.

Предупреждение дисграфии должно начинаться еще до начала обучения ребенка грамоте. В профилактическую работу необходимо включать целенаправленное развитие ВПФ, способствующих нормальному овладению процессами письма и чтения, сенсорных функций, пространственных представлений, слуховых и зрительных дифференцировок, конструктивного праксиса, графомоторных навыков

Важное значение имеет своевременная коррекция нарушений устной речи, преодоление фонетического, фонетико-фонематического и общего недоразвития речи

Сложную проблему представляет вопрос оценки успеваемости по русскому языку детей с дисграфией. В период проведения коррекционной работы целесообразно осуществлять совместную проверку контрольных работ по русскому языку учителем и логопедом, выделение специфических дисграфических ошибок, которые не должны учитываться при выставлении оценки.

Дислексия

Коррекция дислексии

Традиционная система логопедических занятий по коррекции дислексии предполагает работу над всеми нарушенными сторонами устной речи и неречевыми процессами

Так, при фонематической дислексии основное внимание уделяется коррекции дефектов звукопроизношения, развитию полноценных фонематических процессов, формированию представлений о звуко-буквенном и звуко-слоговом составе слова. Наличие семантической дислексии требует развития слогового синтеза, уточнения и обогащения словаря, усвоения ребенком грамматических норм языка

В случае аграмматической дислексии необходимо формировать у ребенка грамматические системы словообразования и словоизменения. Мнестическая дислексия требует развития слухоречевой и речезрительной памяти. При оптической дислексии ведется работа по развитию зрительно-пространственных представлений, зрительного анализа и синтеза; при тактильной дислексии – над дифференциацией тактильно воспринимаемых предметов и схем, развитием пространственных представлений.

Нестандартный подход к коррекции дислексии предлагает методика Рональда Д. Дейвиса, предполагающая придание печатным словам и символам мысленного образного выражения, с помощью которых устраняются пробелы в восприятии.

Прогноз и профилактика дислексии

Несмотря на то, что дислексия сегодня часто характеризуется как «проблема гениев», которой в свое время страдали многие знаменитые личности (Г. Христиан Андерсен, Леонардо да Винчи, Альберт Эйнштейн и др.), она нуждается в целенаправленной коррекции. От этого завит успешность обучения ребенка в школе и ВУЗе, степень его личностной самооценки, взаимоотношения со сверстниками и преподавателями, уровень притязаний и успешность в достижении целей. Результат будет тем эффективнее, чем раньше начата работа по преодолению недостатков устной и письменной речи.

Профилактику дислексии нужно начинать в дошкольном возрасте, развивая у детей зрительно-пространственные функции, память, внимание, аналитико-синтетическую деятельность, мелкую моторику. Важную роль играет преодоление нарушений звукопроизношения, формирование лексико-грамматического строя речи

Необходимо своевременное выявление детей снарушениями речи, и проведение логопедических занятий по коррекции ФФН и коррекции ОНР, подготовке к освоению грамоты.

Домашняя терапия

Терапия алалии не должны ограничиваться только занятиями с профильными специалистами. Родители должны стараться помочь своему малышу. Чтобы поскорее избавиться от болезни, можно воспользоваться специальными способами, которые были разработаны для более эффективного лечения:

- Чаще просите ребенка показывать на предметы, при этом проговаривая их названия.

- Играйте в игру: называйте предмет, а ребенок пусть находит его и показывает. Можно пользоваться как обычными бытовыми предметами, так и разноцветными фигурками или любыми игрушками.

- Чаще разговаривайте с ребенком, при этом старайтесь, чтобы речь была не быстрой, понятной, а также правильной.

- Учите с малышом буквы, после того, как он запомнит новую, просите его называть слова, которые начинаются на эту букву.

Помочь развивать речевые навыки могут детские книги с множеством ярких иллюстраций. Читайте их ребенку почаще, объясняйте, что нарисовано на картинке, рассказывайте увлекательные истории о персонажах.